2016年07月30日

鯵 酢〆

こんにちはぁ〜(^^)

今年は、鯵が豊富でしたね〜^_^

いい思いをした方も結構いるんじゃないでしょうか?

まぁ〜こんだけお祭りになれば

環境問題、隣接問題、漁港問題など

起こるのは必須の様な気がします。

せめて、ゴミくらいは持ち帰って

人間としての最低限のマナーは守って楽しい

釣りをしてもらいたいと思います^ ^

本当にごく一部の方だと思いますが人間のすることは

連鎖します!

---------------------------------------------------------------------------------------------

さて

今回は、そんな今年豊富な鯵の料理?でもご紹介

酢〆を作っていきたいと思います。

まずは、余分な水分を拭き取ります。

鯵は青魚の一種

青魚って鮮度の低下が速いですよね?

それはなぜかご存知ですか?

まず魚が死ぬと酸素の供給を断たれることで、すぐに自己消化と呼ばれる現象が始まります。

魚自身の酵素によって、タンパク質などの物質が分解していきます。

死後硬直に関係があるのは、筋肉を動かすエネルギー源であるグリコーゲンと

ATP(アデノシン三リン酸)という物質です。

これらが分解する過程で筋肉が収縮し、硬直が起こります。

自己消化とは魚自身の酵素によってたんぱく質などの物質が分解していくこで

自己消化が進んでいくと、最終的にはうまみ成分も分解してしまい、腐敗も始まります。

死後硬直の継続時間や自己消化の進行速度は、筋肉を動かすエネルギー源であるグリコーゲンや

ATPの量などが影響します。これらは、魚の種類によって異なります。

文面だけで説明は難しいのでより詳しいサイトを見つけたので抜粋させていただきます。

※ 無断転載のため、消してほしい場合はメールでお知らせ下さい。

「ATP(アデノシン三リン酸)」という物質は魚が死ぬと

細胞に酸素が供給されなくなる関係で体内にある酵素がタンパク質を分解してグルタミン酸を

筋肉中のATP(アデノシン三リン酸という筋肉を動かすエネルギー源)を分解してイノシン酸を生成

していきます。

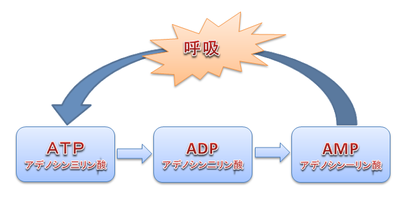

生きている状態であれば呼吸によってATP(アデノシン三リン酸)が合成される為

ATP(アデノシン三リン酸)→ADP(アデノシン二リン酸)→AMP(アデノシン一リン酸)→ATP

(アデノシン三リン酸)と循環し旨み成分であるイノシン酸まで分解が進みません。

上記説明文を略図にて説明

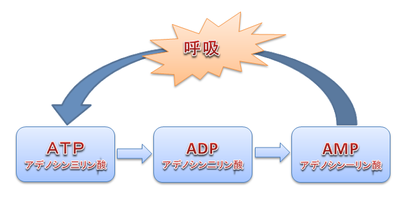

しかし、呼吸が止まり酸素が供給されなくなると、以下の図のように一方通行の分解が進んでいきます。

この一方通行の分解のことを自己消化と呼び、自己消化が進み旨み成分である

IMP(イノシン酸)の生成が進むことを熟成と呼んでいるのです。

さらにIMP(イノシン酸)の分解も進みHxR(イノシン)、Hx(ヒポキサンチン)が生成されることを

腐敗といいます。

科学的に腐敗の度合いを示す指標もあったりして「K値」という算定式で表されます。

かなり、話題が脱線しましたが昨今話題にあります

熟成

このメカニズムが上記の内容です。

最近は、「熟成」ブームとして色々取り上げられていますが

ただ単に熟成してれば美味しいなんて感の違いをしている方は予備知識が必要です。

さて、話しを戻します。

表面に浮いているドリップを拭き取ったら次は塩打ち

15分~30分 身の大きさによって時間は決めますがあくまで目安です。

塩打ちすることによって水分が表面に浮いてきますので一度キッチンペーパーで拭きます。

あとは、酢〆をすれば完成

この酢〆する時間もあくまで目安

今回は20分

出来たてホヤホヤ

ここで食べても美味しいのですが、自分の好みは次の日

こんな感じ表面は〆られた状態 中は生 これが最高

これがまた、絶品ですので簡単なので試してくださいね(^^)v

おしまい

今年は、鯵が豊富でしたね〜^_^

いい思いをした方も結構いるんじゃないでしょうか?

まぁ〜こんだけお祭りになれば

環境問題、隣接問題、漁港問題など

起こるのは必須の様な気がします。

せめて、ゴミくらいは持ち帰って

人間としての最低限のマナーは守って楽しい

釣りをしてもらいたいと思います^ ^

本当にごく一部の方だと思いますが人間のすることは

連鎖します!

---------------------------------------------------------------------------------------------

さて

今回は、そんな今年豊富な鯵の料理?でもご紹介

酢〆を作っていきたいと思います。

まずは、余分な水分を拭き取ります。

鯵は青魚の一種

青魚って鮮度の低下が速いですよね?

それはなぜかご存知ですか?

まず魚が死ぬと酸素の供給を断たれることで、すぐに自己消化と呼ばれる現象が始まります。

魚自身の酵素によって、タンパク質などの物質が分解していきます。

死後硬直に関係があるのは、筋肉を動かすエネルギー源であるグリコーゲンと

ATP(アデノシン三リン酸)という物質です。

これらが分解する過程で筋肉が収縮し、硬直が起こります。

自己消化とは魚自身の酵素によってたんぱく質などの物質が分解していくこで

自己消化が進んでいくと、最終的にはうまみ成分も分解してしまい、腐敗も始まります。

死後硬直の継続時間や自己消化の進行速度は、筋肉を動かすエネルギー源であるグリコーゲンや

ATPの量などが影響します。これらは、魚の種類によって異なります。

文面だけで説明は難しいのでより詳しいサイトを見つけたので抜粋させていただきます。

※ 無断転載のため、消してほしい場合はメールでお知らせ下さい。

「ATP(アデノシン三リン酸)」という物質は魚が死ぬと

細胞に酸素が供給されなくなる関係で体内にある酵素がタンパク質を分解してグルタミン酸を

筋肉中のATP(アデノシン三リン酸という筋肉を動かすエネルギー源)を分解してイノシン酸を生成

していきます。

生きている状態であれば呼吸によってATP(アデノシン三リン酸)が合成される為

ATP(アデノシン三リン酸)→ADP(アデノシン二リン酸)→AMP(アデノシン一リン酸)→ATP

(アデノシン三リン酸)と循環し旨み成分であるイノシン酸まで分解が進みません。

上記説明文を略図にて説明

しかし、呼吸が止まり酸素が供給されなくなると、以下の図のように一方通行の分解が進んでいきます。

この一方通行の分解のことを自己消化と呼び、自己消化が進み旨み成分である

IMP(イノシン酸)の生成が進むことを熟成と呼んでいるのです。

さらにIMP(イノシン酸)の分解も進みHxR(イノシン)、Hx(ヒポキサンチン)が生成されることを

腐敗といいます。

科学的に腐敗の度合いを示す指標もあったりして「K値」という算定式で表されます。

かなり、話題が脱線しましたが昨今話題にあります

熟成

このメカニズムが上記の内容です。

最近は、「熟成」ブームとして色々取り上げられていますが

ただ単に熟成してれば美味しいなんて感の違いをしている方は予備知識が必要です。

さて、話しを戻します。

表面に浮いているドリップを拭き取ったら次は塩打ち

15分~30分 身の大きさによって時間は決めますがあくまで目安です。

塩打ちすることによって水分が表面に浮いてきますので一度キッチンペーパーで拭きます。

あとは、酢〆をすれば完成

この酢〆する時間もあくまで目安

今回は20分

出来たてホヤホヤ

ここで食べても美味しいのですが、自分の好みは次の日

こんな感じ表面は〆られた状態 中は生 これが最高

これがまた、絶品ですので簡単なので試してくださいね(^^)v

おしまい